Parliamo di siccità. Sembrerebbe il periodo meno adatto per farlo, visto quello che è successo meno di un mese fa in Spagna e dopo le piogge torrenziali in Sicilia. Ma proprio quest’isola è reduce da una grave siccità durata mesi, che affligge ancora alcune aree. Apparenti paradossi (non lo sono) di un clima estremo.

Non parliamo però di siccità ordinarie, ma di siccità vaste e interminabili.

Megasiccità.

La parola è abbastanza nuova e non c’è una definizione consolidata. Si può però descrivere così: una siccità persistente e pluriennale che si distingue come particolarmente estrema per gravità, durata o estensione spaziale rispetto ad altre siccità degli ultimi 2000 anni.

A quanto sembra, i primi a usarla sono stati due scienziati in un articolo del 1998 che parlava della storia delle siccità negli Stati Uniti centrali. Così scrivevano:

«Tra il XIII e il XVI secolo ci sono prove di due grandi siccità che probabilmente hanno superato in modo significativo la gravità, la durata e l'estensione spaziale delle siccità del XX secolo. La più recente di queste "megasiccità" si è verificata in tutti gli Stati Uniti occidentali nella seconda metà del XVI secolo».

Da cui quel tentativo di definizione, vagamente tautologico, ma che fa capire di cosa si tratti.

Il concetto nasce, dunque, nel contesto nord-americano. Qui si è parlato molto di megasiccità negli ultimi anni in riferimento a quello che è avvenuto negli sud-ovest degli Stati Uniti, nel bacino del fiume Colorado.

Lungo più di 2300 chilometri, questo fiume drena un’area che si estende per sette stati americani e uno messicano. Più di 640mila chilometri quadrati, due volte l’Italia. Ci vivono 40 milioni di persone.

Il Colorado, fiume iconico americano, sorge sulle Montagne Rocciose e termina formando un delta nel Golfo della California. Ma raramente, ormai, riesce a raggiungere il mare, perché la maggior parte del flusso idrico si interrompe prima, consumato, soprattutto dagli enormi prelievi per i vari utilizzi umani (metà se lo prende il settore agricolo).

Negli anni ‘80 c’erano state abbondanti nevicate sulle Montagne Rocciose, che fondendosi in primavera avevano garantito un afflusso d’acqua abbastanza voluminoso da percorrere l’intero corso del fiume, sopravvivere agli innumerevoli prelievi e riempire il delta. Ora la situazione è diversa.

Dall'inizio del 2020 una combinazione di scarse precipitazioni e caldo estremo ha innescato una grave crisi idrica. Le ripercussioni sono state pesanti: frequenti interruzioni della produzione di energia idroelettrica, incendi intensi e diffusi, riduzione della produttività agricola e degrado ecosistemico.

Questa calamità è stata il culmine di una serie di periodi siccitosi che sono iniziati nel 2000. In due decenni i laghi Powell e Mead, i due più grandi bacini artificiali degli Stati Uniti, hanno perso decine di miliardi di metri cubi d’acqua e nell’aprile del 2023 erano arrivati insieme al 30% della loro capacità.

Una siccità pluridecennale in un’enorme area geografica. Una megasiccità, appunto.

Negli ultimi 2000 anni le megasiccità si sono verificate praticamente in tutti i continenti, tranne l’Antartide. Una di queste ha perfino contribuito alla diffusione di una devastante epidemia che ha flagellato il Messico del XVI secolo.

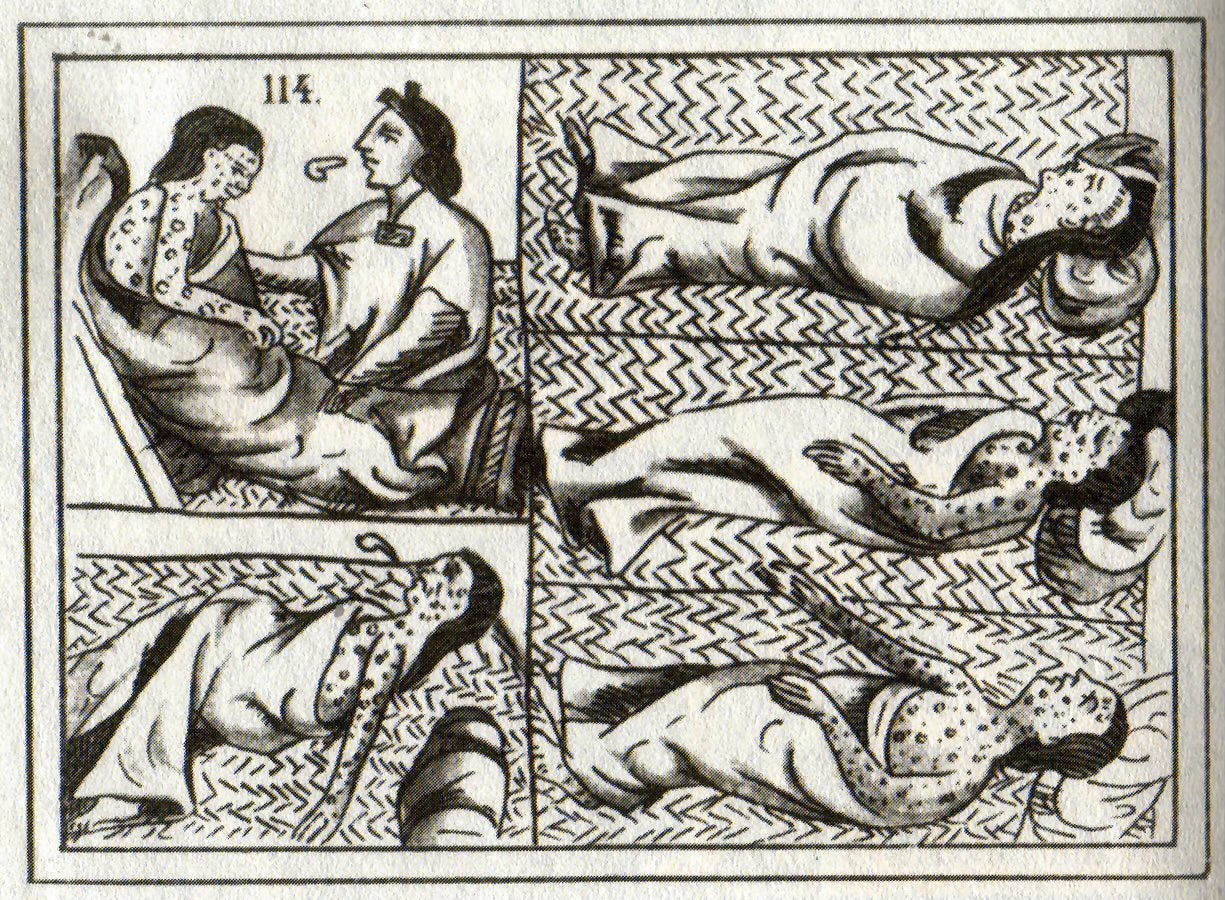

Nel 1545 e nel 1576 un misterioso morbo uccise milioni di persone, il 45% della popolazione di nativi. Una catastrofe demografica. È passato alla storia come Cocoliztli, una parola nahuatl, la lingua azteca, che significa “pestilenza”.

Sull’agente patogeno si sono fatte varie ipotesi. Il DNA estratto dai denti di alcune vittime indica il batterio Salmonella enterica, responsabile della febbre tifoide. Prima di questa scoperta i sintomi descritti nelle cronache avevano fatto pensare a una malattia diversa, simile a una febbre emorragica virale trasmessa da roditori.

Sta di fatto che questa epidemia scoppiò dopo una siccità durata anni, che di certo peggiorò le condizioni igieniche della popolazione e, con esse, la letalità del contagio. Un articolo scientifico sul Cocoliztli, pubblicato nel 2002, ha un titolo tetro: Megasiccità e Megamorte nel Messico del XVI secolo.

Torniamo sul fiume Colorado, ai giorni nostri.

Che implicazioni hanno le megasiccità su un pianeta che si sta rapidamente riscaldando? Come stanno cambiando?

Secondo uno studio recente, la gravità della siccità che ha disidratato il sud-ovest degli Stati Uniti tra il 2020 e il 2022 è da attribuire per il 61% all’evaporazione dell’acqua e solo per il 39% alla mancanza di precipitazioni. In sintesi: il problema non è solo che piove poco, ma anche, e soprattutto, che fa troppo caldo. Le temperature estreme risucchiano acqua, dai corpi idrici, dal suolo, dalle piante.

Per gli scienziati che hanno svolto questa ricerca si tratta di un «nuovo paradigma», quello di un tempo in cui l’aumento delle temperature, causato dal riscaldamento globale, diventa il fattore dominante nelle siccità severe.

Non solo. Il cambiamento climatico, dice un altro studio, sta anche rallentando il recupero dalla megasiccità nel bacino del Colorado. Più intensa, più lunga. Tutto ciò ha ovvie implicazioni per la gestione delle risorse idriche e per i piani di adattamento.

Il ventennio megasiccitoso americano è il più secco degli ultimi 1200 anni. Bisogna tornare indietro al II secolo per trovarne uno peggiore. Sappiamo però che il punto non è se un fenomeno legato al clima sia senza precedenti, il più grave in assoluto nella storia. Il punto è quanto questi eventi stiano diventando più cattivi o più frequenti. Meno eccezionali di quanto sarebbero se non ci fosse tutta quella CO₂ nell’atmosfera.

Le megasiccità raccontano un mondo che sta cambiando, e in fretta.

Le parole chiave, per capire dove ci troviamo, le hanno usate quegli scienziati: «nuovo paradigma». Loro, questo nuovo paradigma, lo scorgono nei dati, nei modelli climatici, negli indicatori ambientali che usano per ricostruire il clima del passato.

Non sono sicuro che lo stiano vedendo tutti gli altri.