I fiumi nell'epoca del chiacchiericcio universale

Dove si prende le mosse da una foto brutta che ritrae un fiume sfinito, per capire se c'è qualcosa che vale la pena capire

Ho fatto questa foto una mattina di giugno del 2022. Non è granché. Ma non lo era nemmeno la fotocamera di quel telefono.

Comunque, si vede quel che c’era da vedere. Alle mie spalle avevo la distesa della pianura coltivata. Davanti c’era quello che doveva essere il più grande fiume italiano. Solo che, in quel tratto della provincia di Mantova, il più grande fiume italiano sembrava fatto più di sabbia che di acqua. E non era un miraggio.

Verso la fine di quel mese le centrali termoelettriche di Sermide e di Ostiglia, a valle rispetto al punto dello scatto, erano state costrette a fermarsi, la prima, o a ridurre la propria attività, la seconda. Non c’era abbastanza acqua da pescare per far girare gli impianti.

Non ce n’era neanche per tenere al di sotto della sua superficie un bel po’ di storia che il pancione liquido del fiume si porta dentro. Più calava l’acqua, più qua e là rispuntava la seconda guerra mondiale. Ponti provvisori, carcasse di veicoli militari, cimeli. Archeologia bellica, materiale da museo, ma da queste parti anche racconti, aneddoti e foto di famiglia. Memoria, anche se ormai sempre meno vivente.

(beh che vuoi non ha mai visto il fiume in secca d’estate?)

Il Po non era solo secco, era proprio spompo. Non riusciva neanche ad andare dove dovrebbe andare. A un certo punto non ce la faceva più, diceva basta e il mare ne approfittava per prendersi una rivincita. Forse si ricorda di quando, qualche milione di anni fa, ricopriva quella che è oggi la pianura padana.

Come un intruso l’Adriatico si infilava nei rami del delta, la terra bassa che più bassa non si può. Così bassa che è sotto il livello del mare e se il fiume non riesce a farci arrivare acqua, allora il braccio di ferro idraulico lo vince chi di acqua ne ha sempre in abbondanza. Così facendo, il mare aveva invaso il fiume, penetrando per una quarantina chilometri. L’acqua salata non è il massimo per irrigare i campi, sapete?

Insomma, per farla breve, quella non era la solita secca estiva, era una siccità cattiva e ostinata, la peggiore da un bel po’ di tempo in pianura padana, da un paio di secoli secondo uno studio pubblicato l’anno successivo. Quasi l’intero bacino idrografico era disidratato.

In quella fotografia brutta, fatta da un argine destro di Po, in un'estate che con quelle padane di non molto tempo fa aveva poco a che fare, le cose parevano andare tutte in una direzione sbagliata, e mica solo perché era il mare a tuffarsi nel fiume e non viceversa. Stavamo, stiamo, andando tutti in una direzione sbagliata.

In quella fotografia brutta si vedeva uno dei risultati del vasto esperimento geofisico che noi umani stiamo conducendo da quando abbiamo preso a darci dentro col carbone, col petrolio e col gas. «Vasto esperimento geofisico» è un’espressione brillante e infatti non è farina del mio sacco, ma di quella degli scienziati che l’hanno usata all’interno di un memorandum scritto nel 1965 e indirizzato al presidente degli Stati Uniti.

Avevano avuto l’incarico di redigere un rapporto sui problemi ambientali e una parte era dedicata all’aumento della concentrazione atmosferica di CO2. In un passaggio scrivevano che entro il 2000 sarebbe potuto essere «sufficiente a produrre cambiamenti misurabili, e forse marcati, del clima». Erano indovini? No, erano scienziati, quindi ragionavano sulla base di ciò che già allora si sapeva. E, siccome erano scienziati, usavano il condizionale e il forse perché le incertezze erano ancora tante, i modelli climatici esistevano da appena una decina d’anni e di più in quel momento non si poteva dire.

Oggi, invece, lo sappiamo con certezza. L’esperimento non è più «inconsapevole», come lo definiva quel rapporto della metà degli anni ‘60. Il riscaldamento globale, causato dall’aver pompato nel cielo sopra le nostre teste una massa di CO2 pari a un numero con 12 zeri, è una realtà. Tutta quella CO2 (ma che sorpresa) s’è messa a fare quello che fa da sempre, cioè il gas serra.

Così oggi certi fenomeni sono più intensi o frequenti o entrambe le cose. Vari fattori sono entrati in gioco nella Grande Siccità del 2022, compreso lo zampino del riscaldamento globale. Ma non è solo un problema di eventi estremi, è tutto il contesto che cambia. Nelle terre del Po le estati sono diventate insopportabili e gli inverni sembrano sempre più dei lunghi autunni.

Se a 60 anni di distanza le parole di quegli scienziati hanno le sembianze di una profezia è solo perché la scienza ha il passo più svelto di quello del resto della società, che quando poi si mette in pari, com’è successo con la pandemia, lo fa di botto, in modo traumatico, cioè cade da un pero troppo alto e si fa male.

Quella mattina di giugno di due anni fa, il sole quasi a picco, sulla vetta di un argine, punto elevato rispetto alla piatta pianura, al cospetto di un fiume sfinito, lo stato delle cose era limpido, iperreale.

I fiumi sono dappertutto. Sono pochi i paesi dove non c’è neanche un corso d’acqua permanente, quasi tutti nella penisola arabica, oltre a qualche stato insulare oceanico. Qualche fiumiciattolo c’è perfino in Antartide, alimentato dall’acqua di fusione del ghiaccio.

Nei fiumi scorre un infinitesimo dell’acqua presente sulla Terra, eppure quella poca è stata vitale per lo sviluppo delle civiltà umane. Su questo non serve spendere molte parole, bastano quelle che abbiamo sentito a scuola: Tigri, Eufrate, la Mezzaluna fertile, eccetera. E poi Tevere, Tamigi, Senna, Nilo, tutti sappiamo cosa significano.

La maggior parte di voi abiterà a non più di qualche decina di chilometri da un fiume, qualcuno perfino sulle sue rive. Per alcuni sarà un corso d’acqua principale, per altri un tributario, per altri ancora magari più torrente che fiume. Ma tutti ne abbiamo visto uno almeno una volta. Il fatto è proprio questo: li incrociamo, li attraversiamo, li sfioriamo. Ma per tanti rimangono degli sconosciuti.

Se ne è parlato, eccome, negli ultimi anni, ma è stato un parlare superficiale nel brevissimo spazio mediatico strappato da qualche calamità: la siccità in pianura padana, le alluvioni in Emilia Romagna. E quanti le hanno commentate per spargere nell’aria, reale e digitale, una quantità di presuntuose sciocchezze su alvei da pulire, tombini da sturare e altro.

Troppe discussioni ormai hanno l’unico obiettivo di infiammare diatribe ideologiche e indirizzare pernacchie ai propri nemici, invece che scambiare opinioni informate.

Il chiacchiericcio ha però il pregio di far emergere elementi interessanti: a quanto pare un bel po’ di gente è interessata a questi benedetti fiumi, almeno quando fanno parlare di sé. Però non sa bene cosa siano e nemmeno che c’è una scienza che se ne occupa.

Avrebbe anche un nome: potamologia. Ma, con tutta la sincera considerazione per i venerabili etimi greco-classici, suona un po’ comico e cacofonico. Un altro è limnologia: è lo studio delle acque interne, sia ferme che correnti, dunque laghi, corsi d’acqua, aree umide, falde.

Ma forse è più utile guardare il tema da un’altra prospettiva, non stretta dentro la scatola di un’unica -logia. Perché a studiare i fiumi sono in effetti diverse scienze, che appartengono a campi diversi: geomorfologia, ecologia, idrologia, e altre. Questa pluralità non è casuale, è il riflesso di ciò che sono i fiumi, cioè qualcosa di più che canali naturali dove l’acqua va dall’alto verso il basso per effetto della gravità.

Se doveste pensare a quello che i fiumi fanno, vi verrebbero in mente di sicuro alcune cose ovvie che avranno a che vedere con quello che i fiumi rappresentano per noi. In sostanza, fornitori di acqua per questo o quell’uso.

Non è un punto di vista sbagliato, è solo antropocentrico. Se guardiamo ai fiumi nella cornice del Grande Quadro del pianeta, la prospettiva si allarga e vediamo molto di più.

Vediamo che i fiumi sono integratori di processi biologici, fisici, chimici e geologici (ecco perché ha senso che se ne interessino diverse scienze). Vediamo che sono parte dei cicli biogeochimici, il continuo riciclo planetario della materia. Elementi chimici, come carbonio, azoto, fosforo. Minerali e sedimenti («i fiumi sono i canali di scolo in cui scorrono le rovine dei continenti», diceva il geomorfologo Luna Leopold).

Ma anche il ciclo dell’acqua. Che il riscaldamento globale sta accelerando. Precipitazione, evaporazione, traspirazione, condensazione. Sono i processi fisici attraverso cui l’acqua circola tra suoli, corpi idrici, ghiacci, piante, atmosfera.

I fiumi sono anche modellatori dei paesaggi, dialogano con le forze tettoniche che agiscono sul pianeta, danno forma alla topografia terrestre e a loro volta rispondono ai suoi cambiamenti. Creano le grandi pianure alluvionali, distese di suolo particolarmente favorevoli agli insediamenti e all’agricoltura (ecco, mi è scappato l’antropocentrismo).

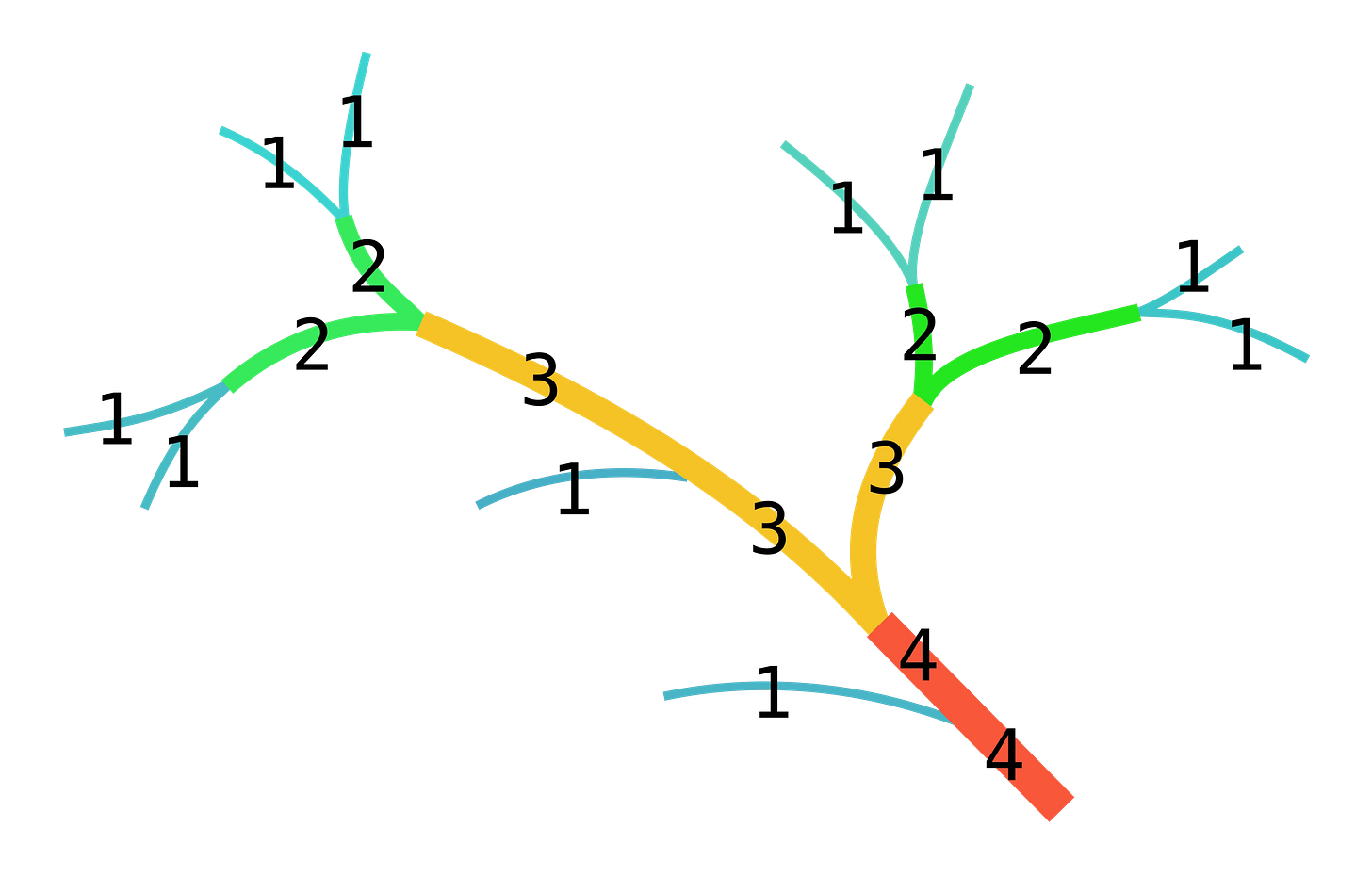

Pochi punti sulla superficie terrestre stanno al di fuori dei confini di un bacino idrografico, l’albero fluviale i cui rami confluiscono dentro un tronco principale, che in genere dà il nome al bacino. C’è perfino un parametro, chiamato numero di Strahler, che dà la misura numerica della complessità di una rete fluviale. Lo studio dei fiumi si serve parecchio della matematica, alcuni manuali ne sono pieni.

Complessità è una parola molto bella. Spesso la usa a sproposito chi vuole complicare ciò che è già chiaro perché ha qualche interesse ideologico nel non voler riconoscere alcune evidenze, per esempio sul cambiamento climatico. Ma la realtà, sì, è complessa.

“Complesso” nel gergo scientifico ha un significato più profondo di quello che ha nel linguaggio quotidiano. Complessi sono quei sistemi fatti di diversi elementi che interagiscono tra di loro e il cui comportamento emerge da queste interazioni. Una definizione forse vaga, che si può applicare a molte cose, dal clima alle società umane.

I fiumi sono indubbiamente sistemi complessi, al cui interno avvengono processi su scale spaziali e temporali molto ampie. Processi su scala microscopica, come quelli che coinvolgono i microorganismi che vivono in un fiume o come il movimento di un granello di sedimento nel flusso della corrente. Qui la turbolenza è la norma e dove c’è la turbolenza c’è il caos. Forse ricorderete, dal romanzo e poi film Jurassic Park, la teoria del caos. Beh, c’è chi la applica anche allo studio dell’idrologia fluviale.

Poi ci sono processi su scala spaziale sempre maggiore, fino ad arrivare a quella dell’intero bacino idrografico. All’estremo della scala temporale si trovano i processi geologici che si dispiegano lungo l’arco di migliaia di anni o più, come quelli coinvolti nella formazione del paesaggio.

Fermiamoci qui. C’è altro? Sì, c’è molto altro. Ma intanto, forse, ci siamo convinti che sui fiumi e su tutto quello che ci sta accadendo attorno c’è davvero qualcosa da capire.

Un paio di miei articoli recenti che mi fa piacere condividere:

Antonio, grazie per portare l'attenzione sui nostri fiumi, tanto preziosi quanto maltrattati🙏. Ce n'è parecchio bisogno❤️